自然資本への対応(TNFD提言に基づく開示)

当社は、2025年7月に「自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、以下「TNFD」)※1」の提言に賛同し、「TNFD Adopter※2」に登録しました。

2022年12月、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、この中で、「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」こと(=ネイチャーポジティブ)が2030年ミッションとして掲げられました。また、2023年9月には、TNFDが、ネイチャーポジティブをサポートすることを目的に、最終提言を公表しました。

当社は、事業活動が自然資本・生物多様性からの様々な恵みに依存するとともに、それらに影響を与えていることを認識しています。例えば、水や天然ガス等は当社の事業活動を行う上で欠かせない資源でありそれらに依存している一方で、それらを過剰利用することは供給元となる自然資本へ負の影響をもたらす可能性があります。そのため、自然資本・生物多様性への負の影響を低減させ、正の影響をもたらすことは、当社の事業活動ひいては社会の持続的発展において重要であると考えています。このような背景から、当社は、ネイチャーポジティブな社会の実現に向けて、TNFD提言に沿った自然関連課題(依存・影響・リスク・機会)の管理と情報開示を実施しています。2024年度は、直接操業を対象に、機能化学品事業部門、グリーン・エネルギー&ケミカル(GEC)事業部門における製品製造、 および参画している主要事業における自然関連課題を評価しました。

- ※1 企業・組織による自然関連のリスク管理と情報開示のための枠組み構築を目指して設立された国際的なイニシアチブ。

- ※2 TNFD提言に沿った情報開示を行う意思を表明した企業・組織のこと。

1. ガバナンス

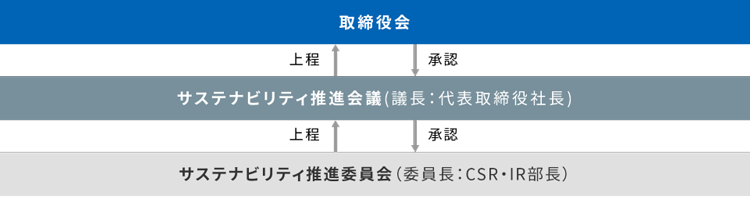

当社は、自然関連リスクなどのサステナビリティ重要課題に関して、社長を議長とした取締役会メンバーで構成される「サステナビリティ推進会議」で審議・決定し、「サステナビリティ推進会議」にて審議した重要な事項については取締役会で決議します。サステナビリティ重要課題は、その諮問機関である「サステナビリティ推進委員会」で本社管理部門長が参画することにより十分な審議が行われ、「サステナビリティ推進会議」へ上程されます。

当社の事業活動によって影響を受けるさまざまな人々の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として2023年10月に「三菱ガス化学グループ人権指針」を定めました。当社のバリューチェーンにおいて、自然関連の人権リスクが特定された場合も、人権を尊重する対応を行います。また、当社は、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションの機会を設け、ステークホルダーへの責任を果たすことで、社会から信頼され、共感される企業を目指しています。

2. 戦略

依存・影響

当社における、自然に対する依存・影響関係をENCORE※3による結果および当社の事業特徴を踏まえ整理しました。整理結果を可視化したヒートマップは下記の通りです。ヒートマップより、いずれの事業においても、陸域利用の変化や水・資源利用、土壌汚染といった自然に対する影響の重要度が高いことが考えられました。加えて、水や天然ガス等の供給に関する生態系サービスへの依存の重要度も高いことが考えられました。特に水資源について、当社では化学品の製造プロセスにおいて淡水を使用しており、十分な量の良質な淡水を利用することは当社事業において不可欠と考えています。

- ※3 経済が自然にどのように依存し影響を与える可能性があるかを可視化するためのツール。

| 機能化学品事業部門、GEC事業部門における製品製造 | 天然ガス田開発 | 天然ガス発電、地熱発電 | |

|---|---|---|---|

| 陸域利用の変化 | H | VH | VH |

| 淡水域利用の変化 | VL | VH | VL |

| 海域利用の変化 | VL | VH | VL |

| 水利用 | VH | VH | VH |

| その他の資源利用 (採掘を含む) |

H | VH | VH |

| 非GHG大気汚染 | M | H | M |

| 水質汚染 | H | H | M |

| 土壌汚染 | VH | H | H |

| 固形廃棄物 | H | H | VL |

| 攪乱 | L | H | VL |

| 機能化学品事業部門、GEC事業部門における製品製造 | 天然ガス田開発 | 天然ガス発電、地熱発電 | |

|---|---|---|---|

| 水の供給 | VH | VH | VH |

| 遺伝物質 | VL | VL | VL |

| バイオマス供給 | L | VL | VL |

| その他の供給 (天然ガスを含む) |

H | VH | VH |

| 受粉 | VL | VL | VL |

| 土壌と土砂の保持 | L | L | M |

| 水流調整 | M | M | M |

| 固形廃棄物の処理 | VL | VL | VL |

| 水質浄化 | H | H | M |

| 洪水緩和 | M | M | M |

| 空気浄化 | L | M | L |

| 土壌の品質調整 | VL | VL | VL |

| 苗床(生育環境)の維持 | VL | VL | VL |

| 局所的気候調節 | L | VL | VL |

| 生物制御 | VL | VL | VL |

| 降雨パターン調節 | VL | VL | VL |

| 暴風雨の緩和 | M | M | M |

| 騒音の低減 | L | H | VL |

| VH | 重要度がとても高い |

|---|---|

| H | 重要度が高い |

| M | 重要度が中程度 |

| L | 重要度が低い |

| VL | 重要度がとても低い |

優先地域の分析

当社は、自然に対する依存・影響が大きく優先的に分析・対応すべき拠点(優先地域)を把握するため、連結子会社を含めた102拠点を対象に、マテリアルロケーション※4とセンシティブロケーション※5の二つの観点から該当する地域を特定しました。マテリアルロケーションについては、既述のヒートマップを踏まえて自然に対する依存・影響が大きいと考えられた事業活動の実施有無及び経営への影響の観点から抽出しました。センシティブロケーションについては、TNFDの公表資料を踏まえ、「生態系の完全性が高い地域」、「生態系の完全性が急激に低下している地域」、「生物多様性の重要性が高い地域」、「物理的な水リスクが高い地域」、「生態系サービスの提供に重要な地域」の5つの観点から抽出しました。

| センシティブロケーションを抽出する際の調査項目 | 主な調査内容 |

|---|---|

| 生態系の完全性が高い地域 |

|

| 生態系の完全性が急激に低下している地域 |

|

| 生物多様性の重要性が高い地域 |

|

| 物理的な水リスクが高い地域 |

|

| 生態系サービスの提供に重要な地域 |

|

上記の結果、2024年度は「三菱ガス化学株式会社 新潟工場」、「MGC Pure Chemicals America, inc. アリゾナ工場(米国)」、「PT Peroksida Indonesia Pratama(インドネシア)」の3拠点を優先地域として特定しました。今後、優先地域における環境負荷の現況や自然の状態等を調査し、依存・影響に関する評価結果を開示する予定です。

- ※4 企業にとって重要な自然関連課題を特定した地域。

- ※5 事業活動が、自然そのものが重要な地域と接している地域。

3. リスクとインパクトの管理

当社は、LEAPアプローチ※6に沿って自然関連課題の分析・評価を実施しています。具体的には、自然関連の依存・影響関係を、ENCOREの結果および当社の事業特徴を踏まえて整理し、整理結果および公開情報を用いて分析・対応の優先度が高い地域(優先地域)を特定しています。今後は、特定された優先地域について、各拠点情報より依存・影響を診断し、対応策を整理・検討することを計画しています。加えて、依存・影響の整理結果および優先地域の診断結果等を踏まえ、リスク・機会の洗い出し・財務影響の大きさの定性評価を実施し、対応方針を整理・検討することを計画しています。

また当社では、排水や廃棄物の管理等、上記で特定・評価された自然に対する依存・影響の管理については各工場にて実施しています。また、自然関連のリスク・機会については、CSR・IR部サステナビリティ推進室が主体となって洗い出し・評価・対応方針の検討を実施しています。評価・検討結果については、サステナビリティ推進委員会にて審議され、サステナビリティ推進会議に上程されます。

- ※6 自然との接点の発見、自然に対する依存と影響の診断、リスクと機会の評価など、自然関連課題の評価のための統合的なアプローチ(LEAP:Locate(発見する)、Evaluate(診断する)、Assess(評価する)、Prepare(準備する))。

4. 測定指標と目標

当社は、取水量や排水量、水使用量、水のリサイクル量を計測することで、水の使用実態を把握し、効率的な利用を進めています。その他、産業廃棄物発生量や最終処分量、SOxやNOx等の非GHG大気汚染物質排出量、BODやCOD等の水質汚染物質排出量等を毎年集計しています。このような環境負荷データは、サステナビリティデータブックにて毎年公開しています。

また当社は、中期経営計画において廃棄物ゼロエミッション率(最終処分量/廃棄物発生量)を2026年度までに1.2%、2030年度までに1.0%とする目標を掲げています(単体および国内連結子会社)。2024年度は1.1%でした。その他、レスポンシブル・ケア中期計画において、当社における廃プラスチック排出量を2026年度までに2023年度比で10%削減し、水再利用率を95%以上削減することを目指しています(単体) 。2024年度は、廃プラスチック排出量を2023年度比で10.6%削減し、水再利用率を94%削減しました。今後はTNFDの開示指標に沿った指標や目標の設定を検討していきます。