創薬プラットフォーム開発講座を開設

創薬市場において需要拡大が見込まれる創薬プラットフォーム;MPSの社会実装を目指す

2025年4月25日

三菱ガス化学株式会社(本社:東京都千代田区、社長:伊佐早 禎則、以下、当社)と国立大学法人愛媛大学(所在地:愛媛県松山市、学長:仁科 弘重、以下、愛媛大学)は、2025年4月、同大学大学院医学系研究科に「創薬プラットフォーム開発講座」(以下、本講座)を設置しましたので、お知らせいたします。

本講座では、創薬における課題に対する解決策の一つとして注目されている創薬プラットフォーム「生体模倣システム(Microphysiological System: MPS)」の社会実装を目指し、創薬トレンドや未解決の医療ニーズに応えるマルチモダリティ*1に対応したヒト疾患モデルの開発を実施いたします。

講座開設に関する記者説明会

当社は、中期経営計画「Grow UP 2026」において、目標1「事業ポートフォリオの強靱化」の施策2である「イノベーションによる新しい価値の創造」の中で、当社のマテリアリティ(最重要課題)の1つである「新しい価値を生み出す研究開発の推進」のため、“医・食”分野を特に注力するターゲット領域の1つと定めており、その中で希少疾患や個別化医療なども重点ターゲットに含めて、様々な取り組みを進めております。

新たな創薬モダリティが提案されている中で、動物実験では十分解明できない、ヒト特有の疾患へのアプローチがますます重要になっています。また、シャーレのような従来の静的な培養環境では作用機序の解明に到達できない場合が多く、臨床試験を最適化するため、前臨床試験で用いる動物モデルとギャップを埋める革新的なアプローチへの需要が高まっています。

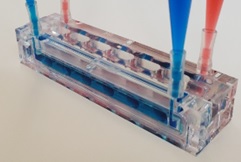

MPSは、このような課題を解決する手段として期待されています。愛媛大学に開設された本講座では、アリゾナ大学*2医学部フェニックス校 応用ナノバイオサイエンス・医学センター(以下、ANBM)と共に開発したMPSデバイス上に患者由来の固形腫瘍細胞を培養し、免疫細胞を灌流させることで、生体に近い、動的なヒト疾患モデルを構築します。このモデルを活用し、マルチモダリティに対応した薬効を評価することで、より効果的ながん治療法の開発を検証いたします。

開発中のMPSデバイスの外観写真

開発中のMPSデバイスの外観写真

ANBMは生物製剤と化学技術の研究開発を得意とし、MPSで人腸内環境を再現する世界初のヒトマイクロバイオーム研究ツールを開発した実績があります。当社とANBMは、創薬候補品化合物の安全性、薬物動態、有効性などの評価・検証を、より効率的かつ高精度に実現することを目的とするMPSデバイスの共同開発を実施いたします。

当社、愛媛大学およびアリゾナ大学は将来的に、国際的なMPSの社会実装に向けたコンソーシアムを立ち上げ、医療の発展に貢献してまいります。

*1: モダリティとは、創薬における「治療手段」や「薬の形式」を指しますが、ここでは、従来の低分子医薬品、中・高分子医薬品、抗体医薬品、ワクチンなどの既存のものに加えて、核酸医薬、細胞治療などを指します。

*2: アリゾナ大学は、2つの独立した認定医科大学を有する大学であり、米国の有力誌「U.S. News & World Report」によると、全米のトップクラスの公立大学のひとつにランクされています。

【愛媛大学について】

愛媛大学は、法文学部、教育学部、社会共創学部、理学部、医学部、工学部、農学部の7学部と大学院6研究科、2学環からなる約1万人の学生が在籍する四国最大の総合大学です。

愛媛大学は「学生中心の大学」「地域とともに輝く大学」「世界とつながる大学」の創造を基本理念として掲げており、地域を牽引し、グローバルな視野で社会に貢献する教育・研究・社会活動を展開しています。地域に立脚した大学として、地域産業への参画、多様な働き方への支援、知的財産の活用、地域文化の再評価と発信など、地域創生に向けた様々な取組により、持続可能でレジリエントな社会構築に貢献し、地域の知の拠点として価値観や社会の在り方を示すことを目指しています。

詳細はホームページ(https://www.ehime-u.ac.jp/)をご覧ください。

以 上

お問い合わせ先

三菱ガス化学株式会社

総務人事部広報グループ

TEL:03-3283-5040